In einem Interview mit Professor Reinhardt (Universität Fribourg) versucht ihn der Fragesteller immer wieder mit Tagesaktuellem aufs Glatteis zu führen. Das gelingt nicht. Vor allem, weil Reinhardt, der gerade eine voluminöse Voltairebiographie herausgegeben hat, eisern an der Forderung Voltaires festhält, nach der die Meinungsfreiheit für Alle und für jedes Thema zu gelten hat -ohne Ausnahme. Wir haben das Interview in vier aufeinanderfolgenden Beiträgen kommentiert (Impfen, Meinungsfreiheit, Wahrheit, Kirche). Man kann das Interview in der NZZ online nachlesen.

Anlässlich der Pestepidemie in Italien: Gerüchte, lächerliche Gegenmaßnahmen und Übertreibungen, Panik und Aberglaube.

Neujahrsbrief Voltaires an Katharina II. von Russland

Zu Ferney, 1. Januar 1772

Madame,

ich wünsche Eurer Kaiserlichen Majestät für das Jahr 1772 nicht Vermehrung des Ruhms, denn dieser ist größer nicht möglich, sondern eine Vermehrung der Nasenstüber für Moustapha und seine Wesire, einige neue Siege, dass Ihr Hauptquartier in Adrianopel (heute Edirne, westlich von Istanbul) liegen möge und den Frieden.*

Neujahrsbrief Voltaires an Katharina II. von Russland“ weiterlesen

Saudi Arabien: Ali Mohammed An-Nimr nach 10 Jahren Haft im Oktober 2021 freigelassen

Ali Mohammed an-Nimr ist ein Neffe des schiitischen Geistlichen Sheik Nimr Al-Nimr, der 2014 zum Tode verurteilt und am 2. Januar 2016 in Saudi Arabien hingerichtet wurde, weil er für die schiitische Minderheit (10%) in Saudi Arabien mehr Rechte einforderte.

„Saudi Arabien: Ali Mohammed An-Nimr nach 10 Jahren Haft im Oktober 2021 freigelassen“ weiterlesenVoltaire und Lucilio Vanini, am 9.2.1619 von der katholischen Inquisition verbrannt

Lucilio Vanini (1585, Taurisano – 9. Februar 1619 in Toulouse), italienischer Theologe und Naturphilosoph, wurde am 9. Februar 1619 von der katholischen Inquisition in Toulouse bestialisch hingerichtet. Sein Verbrechen: Er vertrat eine pantheistische Naturphilosophie. derzufolge Gott in und durch die Natur wirkt, sich in den materiellen und geistigen Dingen der Welt manifestiert. Eine Lehre, die von der Kirche als atheistisch und blasphemisch verurteilt wurde.

Die Verurteilung Vaninis ist für Voltaire ein Jusitzmord, ein Beispiel der grausamen Verfolgungsbereitschaft des Christentums überhaupt. Er widmet Vanini und seinem schrecklichen Schicksal eine längere Passage in dem Artikel ‚Athée-Atheisme‘ des Philosophischen Taschenwörterbuchs, ein ganzes Kapitel in seinen Briefen über Rabelais und kommt in seiner Korrespondenz immer wieder auf diesen Fall zu sprechen. Vanini gehört für ihn zum Kreis der „Märtyrer der Aufklärung“, deren Namen er immer wieder erwähnt. In seinen Äußerungen zu Vanini unterläßt es Voltaire niemals, darauf hinzuweisen, dass er kein Atheist war, dass man ihn nicht deshalb, sondern wegen eines konstruierten Vorwurfs verurteilte, vielleicht wegen einer Intrige, oder weil er zuhause eine lebende Kröte im Aquarium hielt. Man sieht: Voltaire wollte aus Sicherheitsgründen mit den Lehren Vaninis, denen er teilweise sehr nahestand, nicht zu sehr in Verbindung gebracht werden.

Wer war Lucilio Vanini?

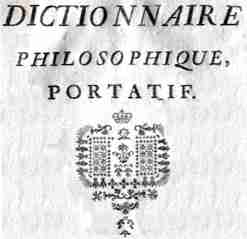

„Voltaire und Lucilio Vanini, am 9.2.1619 von der katholischen Inquisition verbrannt“ weiterlesenPhilosophisches Taschenwörterbuch:

Amitié – Freundschaft (Kommentare)

Hintergrund:

Voltaire war dem Kult der Freundschaft, wie er in der griechischen Antike zelebriert wurde, durchaus zugeneigt, wenn auch mit der ihm eigenen Skepsis.

Für den Artikel Amitié (Freundschaft) hat Voltaire, anders als bei vielen anderen Artikeln des Philosophischen Taschenwörterbuchs, seine Autorschaft nie verleugnen müssen. Der Artikel ist in erweiterter Form auch in seinem 440 Artikel umfassenden Werk Questions sur l’Encyclopédie (1770 -1774) enthalten.

Die folgenden Kommentare zu einzelnen Textstellen beziehen sich mit ihren Seitenangaben auf die von uns bei Reclam herausgegebene Ausgabe des Philosophischen Taschenwörterbuchs (2020):

Anmerkung 1 (S. 28, dritter Absatz: „Die Begeisterung für die Freundschaft war bei den Griechen und den Arabern stärker als bei uns“): Bereits in seinem 1734 erschienenen Gedichtzyklus Discours en vers sur l’homme (IV) sucht Voltaire Anschluss an die antike Begeisterung für die Freundschaft: „Oh göttliche Freundschaft, vollkommene Glückseligkeit/Einzige Empfindung, die Maßlosigkeit erlaubt“ (O divine amitié, félicité parfaite/Seul mouvement de l’âme où l’excès soit permis).

16.10.2020: Islamist enthauptet Lehrer Samuel Paty in Conflans-Sainte-Honorine bei Paris

Während die Zeugen zum Charlie Hebdo Attentat vernommen werden, unter Ihnen die Angehörigen der 12 Ermordeten von 2015, ermächtigt sich am 16.10.2020 ein 18 jähriger Islamist (das ist ein Mensch, der den Koran über die bürgerliche Gesetze stellt), mit einem Fleischermesser sein eigenes Blutgericht aufzuführen. Er erstach den Lehrer für Geschichte und Geographie Samuel Paty auf offener Straße. Anschließend trennte er den Kopf vom Rumpf des ermordeten Lehrers. Paty hatte im Unterricht mit seinen Schülern Mohamedkarrikaturen aus Charlie Hebdo gezeigt, um sie in der Klasse zur Diskussion zu stellen.

Voltaire (Artikel Fanatismus in seinem Philosophischen Taschenwörterbuch): „Es sind gewöhnlich Schurken, die die Fanatiker anführen und ihnen den Dolch in die Hand geben“.

Der Täter Abdoullakh A., ein in Frankreich anerkannter Asylant aus Tscheteschenien, spricht nicht Französisch und sehr schlecht Englisch.

Valeria Messalina

Messalina war die dritte Ehefrau Claudius‘. Ihre Eltern Domitia Lepida und Marcus Valerius Messala Barbatus waren Cousin und Cousine. Sie kam um 25 nach Christi zur Welt. Sie heiratete Claudius, den späteren Kaiser von Rom und hatte mit ihm drei Kinder: Claudia, Octavia, Britannicus.

Wie und warum es zur Hochzeit zwischen ihr und Claudius kam, ist nicht bekannt. Bekannt ist nur, daß sie sich über Caligula kennenlernten. Zur Zeit ihrer Hochzeit war Messalina etwa 15, Claudius dagegen fast 50 Jahre alt. Ein gegensätzliches Paar also, denn während Claudius ein von seinen Krankheiten gekennzeichneter, alter Mann war, galt Messalina als herbe Schönheit mit schwarzen, gewellten Haaren, die bereits bei dem ersten Festessen, das Claudius als Kaiser gab, großen Reiz auf die Gäste ausübte. Die Hochzeit fand also um das Jahr 39 statt und bereits Anfang 40 gebar Messalina ihr erstes Kind, Octavia genannt, und schon wenige Monate später, im Februar 41, kam ihr Sohn Britannicus (eigentlich Germanicus) zur Welt. Doch in der Zwischenzeit hatte sich etwas ereignet, das ihr ganzes Leben verändern sollte: Claudius wurde durch den Staatsstreich im Januar 41 Kaiser und sie somit die Frau des wohl mächtigsten Mannes der Welt, der ihr noch dazu vor allem in den ersten Ehejahren hoffnungslos verfallen war.

Innerhalb von zwei Jahren hatte sich das Blatt für Messalina gänzlich gewandelt. Aus dem Mann, den Caligula nur am Leben ließ, um sich über ihn lustig zu machen und der als verblödet galt, war der Kaiser geworden, und sie hatte ihm einen möglichen Thronfolger geboren. Mit 16 Jahren stand sie schon im Zenit der Macht und begann, sich zu langweilen, da das Palastleben nur still vor sich hinlief und ihr Mann viel zu sehr von den Regierungsgeschäften in Anspruch genommen wurde, als daß er sich genug um seine Frau hätte kümmern können. So fing Messalina, die mit einem launischen und impulsiven Charakter ausgestattet, gleichzeitig aber auch unsicher und empfindlich in ihren Gefühlen war, sich zu zerstreuen: Sie gab Bankette und Feste, die schon bald in jeglicher Art zu Orgien ausuferten und ihr den Ruf ungezügelter und unersättlicher Lust gaben. Tatsächlich hatte sie etliche Liebhaber, darunter den Mimen Mnester.

Doch nicht nur in dieser Hinsicht betrog und belog Messalina Claudius: Sie fing an, unter dem Einfluß des griechischen Freigelassenen Narcissus, der eine sehr mächtige Position innehatte, das römische Bürgerrecht zu verkaufen, indem sie ihren Mann, der dies eigentlich nur verdienten Mitgliedern der Provinzen verlieh, zu bestimmten Personen hin beeinflußte, von denen Narcissus dafür Geld kassierte. Auch Gerichtsurteile konnte man in gleicher Weise von den beiden erkaufen.

Aber nicht nur so setzte Messalina ihre Macht ein: Sie ließ im Laufe der Zeit auch viele Menschen töten, tw. aus den nichtigsten Gründen. So mußte ihre Cousine Livilla z.B. nur deshalb sterben, weil sich Messalina von ihr nicht genug beachtet fühlte. Dabei schob sie immer Claudius vor, dem sie einredete, dieser oder jener habe ein Verbrechen wie Ehebruch begangen oder einen Angriff auf ihn vorgehabt, wodurch die Todesurteile einen offiziellen Anstrich bekamen.

Doch trotz ihrer zahlreichen Liebschaften und dem durch das erpreßte Geld möglichen, aufwendigen Lebensstil war Messalina nicht glücklich. Sie war voller Unruhe und Nervosität, und ihr Herz, das sich eigentlich ganz einfach nur nach Liebe sehnte, hatte sich verhärtet. So fing sie an, sich selbst zu erniedrigen: Sie prostituierte sich heimlich nachts unter dem Namen Licisca und verkaufte sich dabei an jeden beliebigen.

Jeder im Volk kannte ihren Lebenswandel. Ihr und dadurch auch Claudius‘ Ansehen sank drastisch. Aber gerade Claudius, der dem ganzen hätte Einhalt gebieten können, reagierte überhaupt nicht. Weshalb? Es gibt zwei Möglichkeiten: Entweder wußte er nichts über die Schandtaten seiner Frau, zumal er mit Regierungsgeschäften viel zu beschäftigt war und Messalina wußte, wie sie sich ihn vom Hals halten konnte (sie schickte ihm sogar ihre Sklavinnen, damit er sich sexuell mit ihnen und nicht mit ihr befriedigte) und außerdem vertraute er ihr maßlos. Oder er verschloß bewußt vor alle dem die Augen, um seine „intakte“ Familie nicht zu verlieren. Wahrscheinlich ist eine Mischung von beidem, die natürlich auch von seiner Leichtgläubigkeit profitierte. Anders kann man nicht erklären, wieso Claudius auch die schlimmste Schandtat seiner Frau ihm gegenüber nicht vereitelte.

Gaius Silius wurde als der schönste Mann Roms bezeichnet. Messalina verliebte sich unsterblich in ihn. Sie lebte mit ihm im Kreise ihrer Freunde wie ein Ehepaar. Ihre Leidenschaft zu Silius war zerstörerisch, zügellos und skandalös. Um eine ihr genehme Unterkunft für ihn zu besorgen, ließ sie Asiaticus, einen angesehenen Bürger Roms, wegen Ehebruchs zum Tode verurteilen, da er die Gärten des Lucullus (eine sehr schöne Gartenanlage mit Villa) besaß, in die Silius dann auch bald einzog. Doch diese Beziehung zu Silius reichte Messalina bald nicht mehr: Sie wollte ihn heiraten. Diese unmöglich scheinende Vorhaben wurde verwirklicht, als Claudius sich in Ostia aufhielt. Zuvor hatte Messalina ihn zur Scheidung überredet, indem sie ihm einredete, sie habe geträumt, ihr Mann würde sterben. Da die Römer sehr viel Gewicht in Träume legten, bekam es Claudius mit der Angst zu tun. Aber Messalina hatte schon einen „Ausweg“ parat: Sie müßten sich scheiden lassen, so daß sie einen anderen heiraten könnte, der dann als ihr Mann stürbe. Claudius stimmte dieser Idee zu. Als Claudius in Ostia weilte, wurde ihm durch seine Mätressen gesteckt, daß Messalina und Silius einen Mordanschlag auf ihn vorhätten, um selbst die Macht zu übernehmen. Hinter diesem Komplott gegen die beiden stand Narcissus, der inzwischen von Messalina verschmäht worden war und nun Rache nehmen konnte. Diesen Plan zum Mordanschlag hat es tatsächlich gegeben, nur war er so stümperhaft angelegt, daß er nicht funktionieren konnte und von Anfang an zum Scheitern verurteilt war. Nachdem er dies erfahren hatte, eilte Claudius nach Rom zurück, wo inzwischen alle Teilnehmer der Hochzeit bei einem Fest verhaftet worden waren. Der Großteil wurde sofort zum Tode verurteilt wie auch Silius. Messalina aber wollte der Kaiser noch einmal anhören, und es schien fast so, als würde er ihr noch einmal verzeihen. Dies wußte Narcissus aber zu verhindern, indem er Messalina angeblich auf Befehl des Kaisers töten ließ. Als Claudius davon erfuhr, sah er nicht einmal von seinem Essen auf. Dies geschah 48, Messalina wurde also nur 23 Jahre alt.

Claudius heiratete bald darauf auf Anraten seiner Berater seine Nichte Agrippina, deren Sohn Nero, der schon immer beim Volk beliebter war als Claudius‘ Sohn, der nächste Kaiser werden sollte. Seinen eigenen Kindern war kein schönes Schicksal beschieden: Britannicus wurde 55 vergiftet, Octavia, die Nero heiratete, wurde von diesem verstoßen und 62 grausam getötet (Neros nächste Frau erhielt ihren Kopf als „Liebesbeweis“).

So blieb nichts mehr von Messalina als ihr bis in die Gegenwart bestehender Ruf als sittenlose und grausame Kaiserin.